[교재] 【세 가지 법(法) 경(A10:76)[tayodhammasuttaṃ]】

【세 가지 법(法) 경(A10:76)[tayodhammasuttaṃ]】

여래(如來)-아라한(阿羅漢)-정등각(正等覺)의 출현

↑

생(生)-노(老)-사(死)

↑

탐(貪)-진(嗔)-치(癡)

● 부처님은 무엇을 위해 출가하고 수행하여 부처를 이루었을까요?

의외일지도 모릅니다. 그러나 경은 이렇게 말합니다. ㅡ ‘태어남과 늙음과 죽음의 문제를 해결하기 위함’

깨달음의 의미가 삶에 수반되는 생(生)-노(老)-사(死)라는 구체적 문제를 해결하는 것이라는 말씀입니다. 이때, 생(生)-노(老)-사(死)는 존재 간 관계에서 비롯되는 불만족이 아닙니다. 존재 자체에 내재한, 중생인한 모면할 수 없는 문제입니다.

그렇다면 존재에 내재한 불만족의 해소가 깨달음이라는 것인데, 부처님의 가르침은 이렇게 사는 이야기 위에서 설해졌다는 것을 알 수 있습니다.

삶에는 다양한 불만족 즉 괴로움[고(苦)]이 있습니다. 생로병사(生老病死)의 사고(四苦)에 원증회고(怨憎會苦)-애별리고(愛別離苦)-구부득고(求不得苦)-오취온고(五取蘊苦)를 더한 팔고(八苦) 그리고 수비고우뇌(愁悲苦憂惱)[슬픔-비탄-고통-고뇌-절망]과 일상에서 만나지고 겪어야 하는 다양한 괴로움 덩어리[고온(苦蘊)]입니다.

이런 괴로움은 대부분 다른 존재와의 관계에서 생기는 불만족입니다. 그러나 관계를 아무리 잘 맺어가더라도 관계 당사자인 존재 자신은 늙고 죽어야 하고 또 태어나야 합니다. 그래서 생(生)-노(老)-사(思) 즉 태어나고 늙고 죽어야 하는 것은 존재 간 관계의 문제와는 다른 존재 자체에 내재한 문제입니다.

세상에는 많은 수행자 많은 스승들이 있지만 부처님 한 분을 제외하고는 생(生)-노(老)-사(思)의 문제는 해결하지 못했습니다. 무상(無常)-고(苦)-무아(無我)라는 존재의 실상 즉 사실을 보지 못했기 때문입니다. 역으로 말하면, 생(生)-노(老)-사(思) 이외의 문제는 다른 스승의 가르침으로도 해결할 수 있겠지만, 이 세 가지 문제만은 부처님이 아니고는 해결할 수 없다는 것입니다.

그래서 경전은 사실을 확인하고 사실에 부합한 삶의 실천을 통해 존재에 내재한 문제까지 완전히 해소함으로써 태어나지 않게 되고, 태어나지 않음으로써 늙고 죽음의 문제를 해소함 즉 윤회에서 벗어남을 깨달음의 구체적 내용으로 제시합니다.

부처님의 전생이야기를 설명하는 <마하고윈다 경(D19)> 등은 전생에는 자비희사(慈悲喜捨) 사무량심(四無量心)을 닦아 대중들을 범천(梵天)의 세상으로 이끌었지만, 깨달음을 성취한 지금은 열반으로 직접 이끄는 팔정도(八正道)[계(戒)-정(定)-혜(慧)-해탈(解脫) 또는 염오(厭惡)-이탐(離貪)-해탈(解脫)]를 설한다고 합니다. 부처를 이루기 전 전생에서는 사무량심을 닦아 높은 존재의 영역인 범천(梵天)의 세상 즉 색계(色界)-무색계(無色界) 하늘로 이끌었지만, 부처를 이룬 지금은 팔정도로써 다시 태어나지 않음 즉 윤회에서 벗어난 열반으로 직접 이끈다는 것입니다. 존재에 내재한 불만족을 해소하고 존재에서 벗어나는 것이 깨달음이라고 말해주는 것입니다.

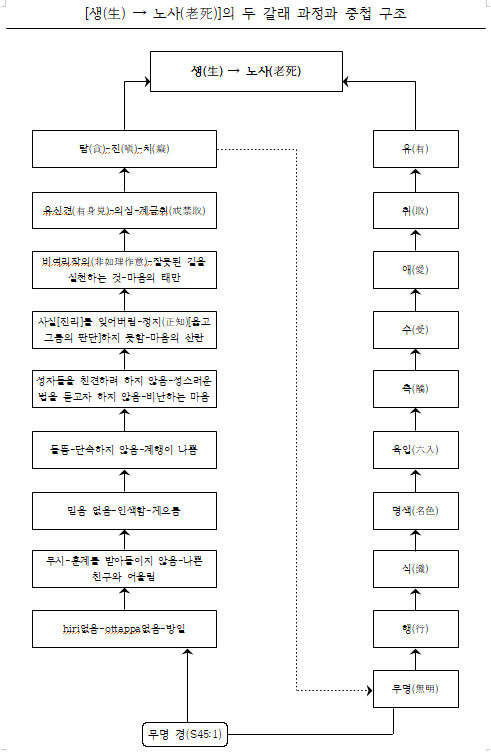

● <세 가지 법(法) 경(A10:76)>은 생(生)-노(老)-사(死)의 세 가지 법이 부처님의 출현을 위한 조건이라고 말합니다. 또한, 탐(貪)-진(嗔)-치(癡)의 세 가지 법이 생(生)-노(老)-사(思)의 조건이라고 알려줍니다.

「비구들이여, 세 가지 법이 세상에 존재하지 않는다면 여래(如來)-아라한(阿羅漢)-정등각(正等覺)은 세상에 출현하지 않을 것이고 여래가 설한 법(法)과 율(律)도 세상에 드러나지 않을 것이다. 무엇이 셋인가?

태어남[생(生)]과 늙음[노(老)]와 죽음[사(死)]이다. 비구들이여, 이러한 세 가지 법이 세상에 존재하지 않는다면 여래-아라한-정등각은 세상에 출현하지 않을 것이고 여래가 설한 법과 율도 세상에 드러나지 않을 것이다. 그러나 세상에는 이러한 세 가지 법이 존재하기 때문에 여래-아라한-정등각이 세상에 출현하고 여래가 설한 법과 율도 세상에 드러나는 것이다.

비구들이여, 세 가지 법을 제거하지 못하면 태어남을 제거 할 수 없고, 늙음을 제거할 수 없고, 죽음을 제거할 수 없다. 무엇이 셋인가?

비구들이여, 탐(貪)을 제거하지 못하고, 진(嗔)을 제거하지 못하고, 치(癡)를 제거하지 못하는 것이다. 비구들이여, 이 세 가지 법을 제거하지 못하면 태어남을 제거 할 수 없고, 늙음을 제거할 수 없고, 죽음을 제거할 수 없다.

비구들이여, 세 가지 법을 제거하지 못하면 탐(貪)을 제거할 수 없고, 진(嗔)을 제거할 수 없고, 치(癡)를 제거할 수 없다. 무엇이 셋인가? 비구들이여, 유신견(有身見)을 제거하지 못하고, 의심을 제거하지 못하고, 계금취(戒禁取)를 제거하지 못하는 것이다. 비구들이여, 이 세 가지 법을 제거하지 못하면 탐(貪)을 제거할 수 없고, 진(嗔)을 제거할 수 없고, 치(癡)를 제거할 수 없다.

… 중략 …

비구들이여, 이 사람은 ①hiri[자책에 의한 제어]가 있고, ottappa[남의 비난에 대한 두려움에 의한 제어]가 있고, 방일(放逸)하지 않다[불방일(不放逸)]. 그가 방일하지 않기 때문에 ②무시함을 제거할 수 있고, 훈계를 받아들이지 않음을 제거할 수 있고, 나쁜 친구와 어울림을 제거할 수 있다. 좋은 친구와 어울리면 ③믿음 없음을 제거할 수 있고, 인색함을 제거할 수 있고, 게으름을 제거할 수 있다. 게으르지 않으면 ④들뜸을 제거할 수 있고, 단속하지 않음을 제거할 수 있고, 계행이 나쁨을 제거할 수 있다. 계를 잘 지키면 ⑤성자들을 친견하려 하지 않음을 제거할 수 있고, 성스러운 법을 듣고자 하지 않음을 제거할 수 있고, 비난하는 마음을 제거할 수 있다. 비난하지 않는 마음을 가지면 ⑥사실[진리]를 잊어버림을 제거할 수 있고, 정지(正知)[옳고 그름의 판단 또는 법의 생겨나고 유지되고 없어짐의 자각]하지 못함을 제거할 수 있고, 마음의 산란함을 제거할 수 있다. 마음이 산란하지 않으면 ⑦비여리작의(非如理作意)를 제거할 수 있고, 잘못된 길을 실천하는 것을 제거할 수 있고, 마음의 태만을 제거할 수 있다. 마음이 태만하지 않으면 ⑧유신견(有身見)을 제거할 수 있고, 의심을 제거할 수 있고, 계금취(戒禁取)를 제거할 수 있다. 의심이 없으면 ⑨탐(貪)을 제거할 수 있고, 진(嗔)을 제거할 수 있고, 치(癡)를 제거할 수 있다. 탐(貪)을 제거하고, 진(嗔)을 제거하고, 치(癡)를 제거하면 ⑩태어남을 제거할 수 있고, 늙음을 제거할 수 있고, 죽음을 제거할 수 있다.」

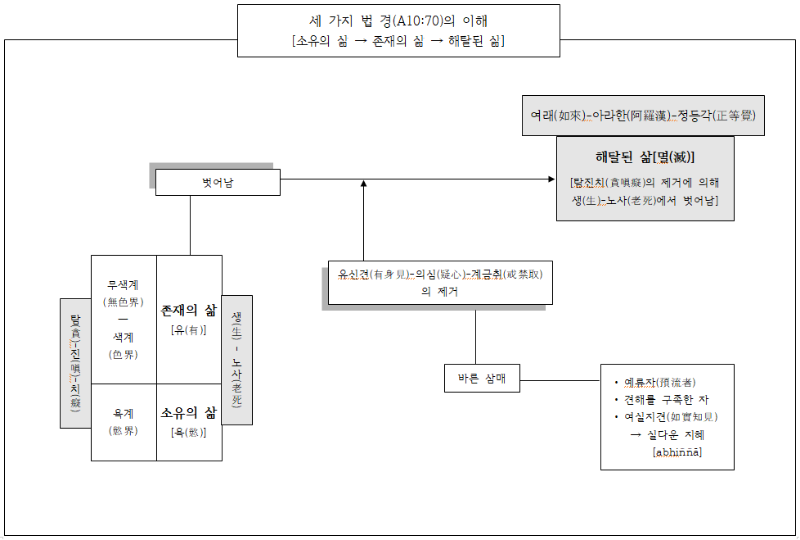

● <세 가지 법 경(A10:70)>의 이해

「탐(貪)-진(嗔)-치(癡) → 생(生)-노(老)-사(死) → 부처님[여래-아라한-정등각]의 출현」

; 세 가지 삶의 방식 : ①소유의 삶[욕계(慾界)]-②존재의 삶[색계(色界)+무색계(無色界)]-③해탈된 삶[멸(滅)]

이 중에서 해탈된 삶의 실현이 부처님의 의미이고 불교 공부의 본질적 영역입니다. 그런데 이 공부의 영역은 유신견(有身見)-의심-계금취(戒禁取)의 세 가지 족쇄를 제거할 것을 필요로 하는데, 예류자(預流者)[흐름에 든 자]입니다.

이때, 이 공부의 영역에 있는 자들을 공부하는 자[유학(有學)-sekkha]라고 부르는데, 사쌍팔배(四雙八輩)의 성자(聖者) 중 예류도(預流道)-예류과(預流果)-일래도(一來道)-일래과(一來果)-불환도(不還道)-불환과(不還果)-아라한도(阿羅漢道)의 7단계에 속하는 분들입니다. 그리고 해탈된 삶을 실현하여 공부를 마친 자는 무학(無學)-asekkha]라고 부르는데, 아라한(阿羅漢)입니다. 이런 내용을 다음 쪽에서 그림으로 그렸습니다.

사회참여/외부특강

사회참여/외부특강