[실황] 깨달음 세미나 2. 해피스님 주제발표 1)(근본경전연구회 171125)

▣ [실황] 깨달음 세미나 2. 해피스님 주제발표 1)(근본경전연구회 171125)

[동영상] https://youtu.be/2IyL1CxN1kQ

【모두발언】

16일 불광미디어가 주최한 붓다빅퀘스쳔 「과학의 시대, 명상의 시대 ㅡ 뇌 과학, 심리학, 불교가 바라본 미래의 명상」에 참석했습니다. 2교시 박문호 박사의 「과학이 밝혀낸 명상의 의미 – 뇌 과학에서 본 명상」과 관련해서 두 가지 이야기를 드리는 것으로 근본경전연구회가 개최하는 2년차 학술세미나 「깨달음 – 부처를 만드는 깨달음」을 시작하겠습니다.

박문호 박사님은 외국 논문의 최신 자료들 또는 직접 생산한 자료들을 다양한 도식을 활용해서 명상과 연결되는 뇌의 작용을 설명하셨습니다. 훌륭한 강의셨지요. 그런데 놀라운 것은 화면 가득 복잡하고 난해한 도식이 펼쳐졌을 때의 청중의 반응이었습니다. 보통 볼 수 있는 ‘어렵다, 싫다’는 반응 대신 ‘와! 대단하다. 놀랍다. 훌륭하다’하는 반응을 보여주신 것입니다.

제가 이번 세미나를 준비하고, 교재를 만들면서 고민되었던 것이 복잡하고 처음 보는 도식을 통해 삶의 이야기를 설명하면 ‘어렵다고 불편해 하실 것인데 어떻게 해결해야 하나?’하는 것이었습니다. 그런데 박문호 박사님의 청중 반응을 보면서 이런 생각이 들었습니다.

여기 계신 청중과 우리 세미나에 오실 청중은 어떤 차이가 있을까? 2만원의 참가비를 내고 교재를 구입하여 공부하는 자리와 참가비 없이 교재까지 무료로 제공해 드리는 공부 자리의 차이가 있다 할 수 있겠지만, 명상을 주제로 하는 자리에 오신 분들과 깨달음을 주제로 하는 자리에 오실 분들의 학습능력의 차이가 있을까? 그렇다면 삶의 메커니즘이나 수행지도 등 복잡한 도식의 문제로 내가 고민할 이유는 없겠다!

그러시지요, 여러분? 명상보다 훨씬 높은 격의 공부인 깨달음의 자리에 오신 분들에게 제가 괜한 걱정 한 거지요?

여기서 한번 보실까요? 교재입니다. ~

두 번째 이야기입니다. 박문호 박사님의 강의 후 질문 시간에 저도 ‘질문 있습니다!’라고 말하며 손을 들었는데 순서를 받지는 못했습니다. 제가 그때 질문하려던 이야기입니다.

박사님께서는 뇌 즉 몸을 통해서 삶을 설명하셨습니다. 심지어 부처님의 깨달음까지도 뇌의 메커니즘으로 설명하셨습니다. 그런데 부처님의 삶의 설명은 다릅니다. 몸과 마음이 함께한 인식과 행위의 영역도 있고, 몸을 떠나지 않은 가운데 몸과 함께하지 않은 인식과 행위의 영역 즉 삶의 내면의 영역도 있거든요. 일상의 삶도 이런 두 영역을 밟아가는 것이고, 깨달음 또한 몸과 함께하는 표면의 영역으로부터 시도되어 몸과 함께하지 않는 내면의 영역에 걸친 불완전의 해소 과정을 통해 이루어지는 것입니다.

뇌 과학은 이렇게 마음이 몸과 함께하지 않는 내면의 영역에 대해서 어떻게 설명할 수 있겠습니까? ⇒ 「심(心)-의(意)-식(識)에 의한 삶의 구분」(5쪽) 참조.

3년 전에 제작한 저희 교재 「독송집 요의(了義)」에서 저는 이렇게 말했습니다.

삶은 마음이 몸과 더불어 세상을 만나는 이야기입니다. 이 이야기를 잘 풀어내면 행복할 것이고, 잘못 풀어내면 괴로울 것입니다. 그런데 최근의 현상을 보면 과학[뇌 과학-진화론 등 포함] 또는 서양철학[심리학 등 포함] 등 학문들의 성취가 매우 높다는 것을 알 수 있습니다. 삶 또는 마음에 대해 심도 있고 설득력 있게 설명하는 것입니다. 삶의 문제의 해석에 있어 웬만해선 불교적 견해로써 반박하기 어려운, 불교와는 다른 견해를 제시하고 있는 것입니다.

에구~, 경쟁자의 실력이 감당하기 어려울 만큼 향상되었다면, 더 늦기 전에 우리도 비장의 무기를 꺼내야 합니다. 비장의 무기를 꺼내고 날을 벼루어 최선의 대응을 해야 합니다. 안 그러면 불교무용론(佛敎無用論)이 나타날지도 모를 일이기 때문입니다[불교는 더 이상 필요치 않아!].

그렇다면 불교가 가진 비장의 무기는 무엇입니까?

부처님입니다. 부처님 가르침의 진정(眞正)입니다. 부처님께서 살아계신 동안 직접 설하신 가르침을 가르침 그대로 바르게 해석하여 불교 공부의 바른 이정(里程)을 세울 때, 그것이 어떤 것이든 부처님과 다른 ‘삶의 해석’의 오류를 지적하고 불교로써 대안을 삼을 수 있게 될 것입니다.

네, 잘 오셨습니다, 여러분! 이런 공부 자리 이제 시작하겠습니다.

【깨달음 - 요약】

불교(佛敎)는 사는 이야기입니다. 내가 지금을 사는 이야기입니다. 과거 삶의 결과를 누적해 형성된 내가 지금 인식하고 행위 하고 그 결과를 다시 누적하는 삶의 이야기입니다.

그래서 불교는 ‘나는 누구인가?’의 질문으로부터 시작합니다. 그리고 내년, 제3차 세미나를 통해 상세히 공부할 이 주제를 통해 설명되는 내가 인식하고 행위 하는 것으로의 지금을 분석하는 것이 이어지는 주제인데, 금년 제2차 세미나의 주제인 깨달음입니다.

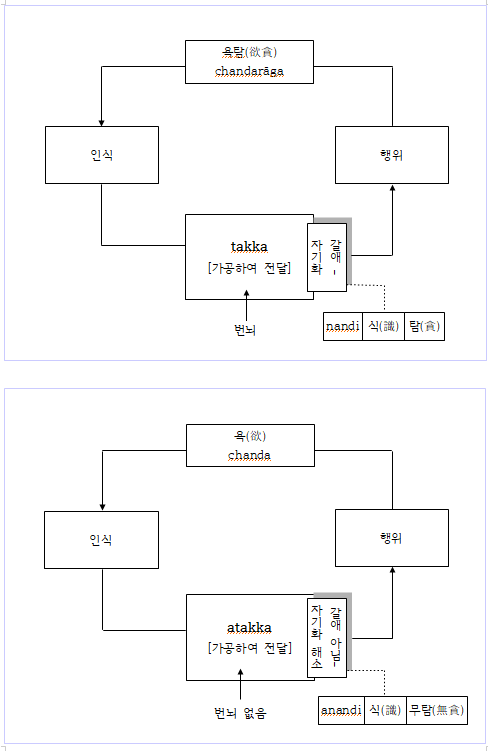

현존하는 것으로의 지금여기의 삶은 인식과 행위입니다. 그런데 인식과 행위는 연결되어 있습니다. 그러나 직접 연결된 것은 아니고 매개를 통해 연결됩니다. 행위는 매개를 통해 인식으로 전달되고, 인식은 매개를 통해 행위로 전달됩니다.

그러면 인식과 행위는 무엇을 매개로 전달됩니까?

행위를 인식으로 전달하는 매개는 욕(欲)[chanda]입니다. 찬다에 의해서 행위는 인식으로 직접 전달되어 인식의 질을 결정합니다. 그런데 인식을 행위로 전달하는 과정은 다릅니다. 인식을 직접 전달하지 않고 가공하여 전달하는 것입니다.

주목해야 합니다! 인식은 가공되어 행위로 전달됩니다. 그리고 이 현상이 삶의 질을 결정합니다. 가공의 과정이 불완전하면 불완전한 행위를 유발하여 삶의 질을 낮추는데, 중생의 삶입니다. 가공의 과정이 완전하면 완전한 행위를 유발하여 삶의 질은 완전해지는데, 해탈된 삶입니다.

인식을 가공하는 이 과정은 takka[딱까]입니다. 딱까에 의해서 인식은 가공되고 행위로 전달되어 행위의 질을 결정합니다. 그리고 행위는 ①찬다를 매개로 다음 삶의 인식으로 되돌아가 삶의 연속성을 확보하고, ②결과를 나에게 다시 쌓아 누적된 나를 바꿉니다.

그런데 딱까는 불완전한 가공과정(*)을 지칭합니다. 중생의 삶에 적용되는 가공과정인 것입니다. 그리고 이 의미를 직접 지시하는 것은 번뇌[루(漏)-āsava]입니다. 번뇌를 조건으로 진행되는 이 과정은 인식을 불완전하게 가공하여 결과를 만드는데, 갈애[애(愛)-taṇhā]입니다. 갈애는 자기화[māna]를 포함하는데, 자기화는 참된 것[아(我)-atman]이라는 나에 대한 거짓 설정입니다. 이런 참된 나라는 설정을 담고 갈애는 행위의 원인이 되어 고(苦)를 결과 맺는 중생의 삶을 이끕니다. 그래서 갈애는 괴로움의 원인[고집(苦集)]이라고 정의됩니다.

(*) 여기서 완전과 불완전은 기계적 상태[삶의 골격의 구성]을 말하지 않습니다. 식품관리에서 농약이 잔존하는 식품은 불완전한 식품으로, 농약이 잔존하지 않는 식품은 완전한 식품으로 분류할 수 있듯이 모든 오염원의 근원인 번뇌의 영향 하에 있는 가공과정을 불완전한 것이라고 나타내었고, 번뇌의 영향에서 벗어난 가공과정은 완전한 것이라고 나타내었습니다.

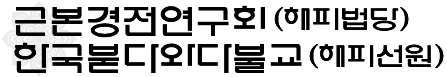

이제 깨달음은 정의될 수 있습니다. 딱까의 조건인 번뇌를 부숨으로써 결과인 갈애의 형성을 배제하는 것입니다[자기화의 뿌리 뽑음 포함]. 그래서 번뇌 없는 삶 즉 완전한 가공과정의 실현을 ‘딱까를 넘어섬[atakka]’이라고 하는데, 부처님에 의해 선언된 깨달음의 중심 개념입니다.

이렇게 번뇌를 부수어 깨달음을 성취하는 것이 누진(漏盡)입니다. ①고(苦)-고집(苦集)[애(愛)]-고멸(苦滅)[애멸(愛滅)]-고멸도(苦滅道)와 ②루(漏)-루집(漏集)-루멸(漏滅)-루멸도(漏滅道)로 설명되는데, 딱까의 결과와 조건에 대한 불완전의 해소입니다.

• sāmaññaphalasuttaṃ (DN 2)[사문과경(沙門果經)]

그가 이와 같이 마음이 삼매를 닦고, 청정하고, 깨끗하고, 흠이 없고, 오염원이 사라지고, 부드럽고, 자기 활동성을 회복하고, 안정되고, 흔들림이 없는 상태에 이르렀을 때 번뇌들을 부숨[누진(漏盡)]의 앎으로 마음을 향하게 하고 기울게 합니다. 그는 ‘이것이 괴로움이다.’라고 있는 그대로 꿰뚫어 압니다. ‘이것이 괴로움의 일어남이다.’라고 있는 그대로 꿰뚫어 압니다. ‘이것이 괴로움의 소멸이다.’라고 있는 그대로 꿰뚫어 압니다. ‘이것이 괴로움의 소멸로 이끄는 실천이다.’라고 있는 그대로 꿰뚫어 압니다. ‘이것이 번뇌다.’라고 있는 그대로 꿰뚫어 압니다. ‘이것이 번뇌의 일어남이다.’라고 있는 그대로 꿰뚫어 압니다. ‘이것이 번뇌의 소멸이다.’라고 있는 그대로 꿰뚫어 압니다. ‘이것이 번뇌의 소멸로 이끄는 실천이다.’라고 있는 그대로 꿰뚫어 압니다. 이와 같이 알고 이와 같이 보는 그는 소유의 번뇌[욕루(慾漏)]로부터 마음이 해탈합니다. 존재의 번뇌[유루(有漏)]로부터 마음이 해탈합니다. 무명의 번뇌[무명루(無明漏)]로부터 마음이 해탈합니다. 해탈했을 때 해탈했다는 앎이 있습니다. ‘태어남은 다했다. 범행은 완성되었다. 해야 할 일을 했다. 다음에는 현재 상태[유(有)]가 되지 않는다.'라고 꿰뚫어 압니다.”

사회참여/외부특강

사회참여/외부특강